En los debates contemporáneos asociados al campo problemático antropocénico, el campo semántico más discutido es sin duda el de la naturaleza. El debate en torno al par conceptual naturaleza/cultura, el cambio de foco desde la noción de humanidad hacia la de especie, así como la posibilidad de pensar desde una perspectiva simpoiética interespecie permiten trazar en líneas generales el problema abierto a partir de la puesta en cuestión del excepcionalismo antrópico. ¿Es posible pensar la obra de Luciana Lamothe a través del lente de las nuevas perspectivas materialistas? ¿Cómo trazar la curva que nos lleva desde su práctica artivista de principios de los años 2000, al calor de las revueltas del 2001, hasta la producción actual? En una entrevista con Malena Azcona (2024) en la que se le pregunta por la obra enviada a Venecia y por su práctica artística en general, la artista afirma que la suya es una propuesta queer: “Yo trabajo con materiales industriales y del mundo de la construcción que en general percibimos como duros: porque una placa de madera, para nuestro cuerpo, es dura; sin embargo la ubico de manera que esa tabla se flexione fácilmente, por ejemplo en las pasarelas, que las pisás y se vuelven muy elásticas. Ahí es donde me interesa indagar sobre lo queer o sobre la posibilidad de transformación.” Lamothe nos da aquí las pautas para comprender ese arco. Lo queer en su obra no narra en primera instancia un problema humano. Lo queer es algo que sucede en los propios materiales. “¿Qué podría ser más queer que un átomo?” se pregunta Karen Barad (2011), si el átomo es aquello que rehuye a su determinación, fijación, detención categórica y real. Queerizar la naturaleza es un gesto teórico radical. Implica intervenir la inscripción conceptual del término en sus múltiples acepciones filosóficas para transformarlo en un concepto mutante, grabado en la materialidad de los cuerpos humanos y no humanos. Al mismo tiempo, expande la performatividad y la lleva más allá del gesto cultural, para hibridar el modo de ser de la materia con gestos inclasificables.

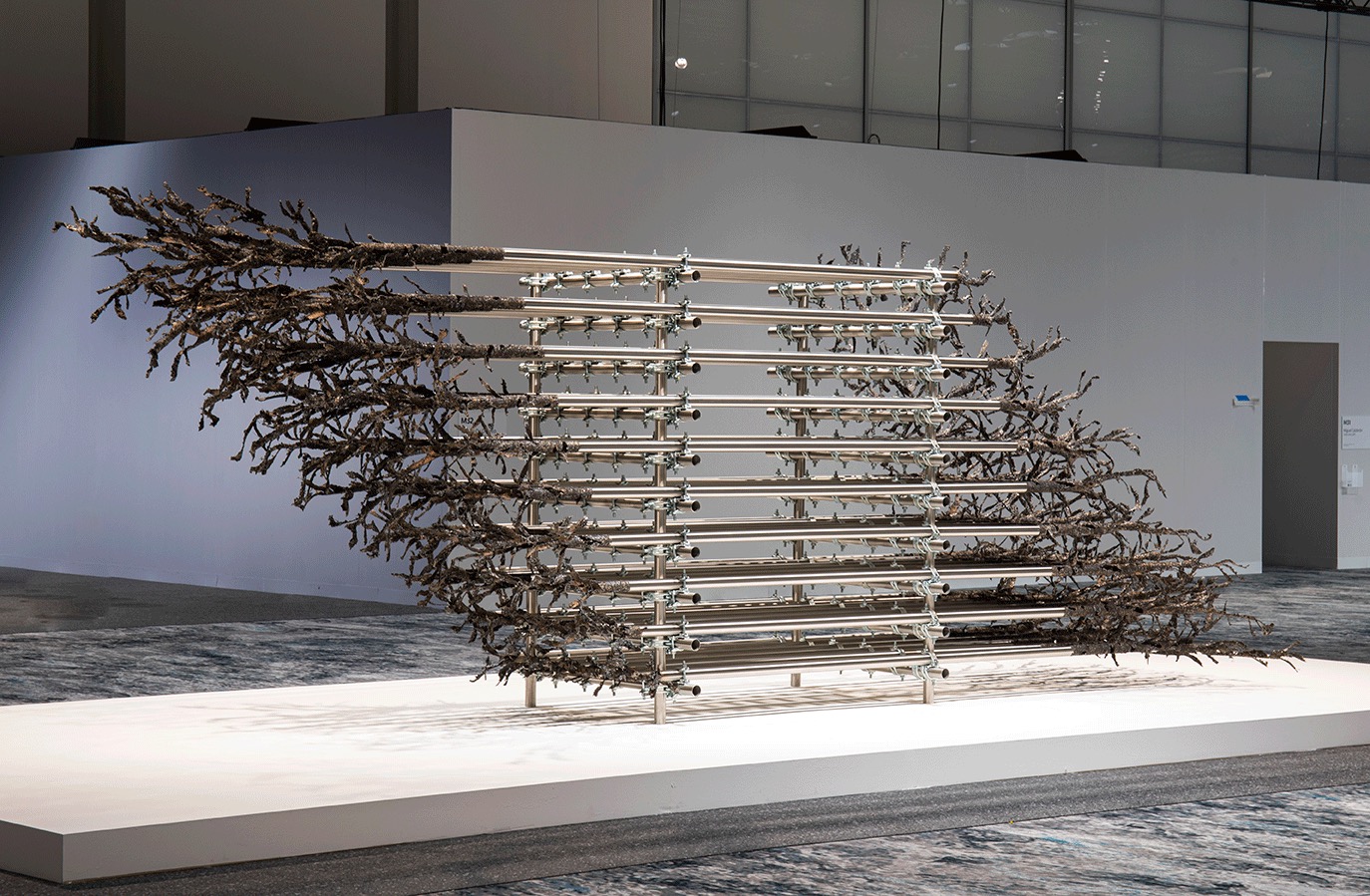

Brutal Ambivalence | 2019 |

Exhibition View: Art Basel Miami Beach – Meridians | Miami | USA

Photograph: Oriol Tarridas

https://lucianalamothe.com/

Potencias de lo informe

Se dice que ante un temblor podríamos protegernos bajo el marco de una puerta. No es la puerta en sí lo que salva, ese dispositivo creador de interiores cerrados y delimitados, sino el hueco en la construcción, el arco que sostiene las paredes, incluso de pesadas rocas, suspendidas como si no pesaran. Ojalá se derrumben las puertas (2024)[2], el proyecto de Luciana Lamothe elegido como envío argentino para la 60º edición de la Bienal de Venecia, nos invita a experimentar el derrumbe de aquello que la puerta viene a sellar. La fuerza ondulatoria del temblor destruye, pero antes estira, somete a fuerzas extremas a lo extremadamente sólido, rompe la regla del movimiento de lo inamovible para llevarlo al levantamiento liviano de los tejidos alzados sobre una corriente de aire. La fuerza ondulatoria puede recordar la simulación de las olas del mar. Sin embargo, aplicada al espesor de la tierra, la fuerza genera pliegues que se detienen, grietas que se abren, una nueva capa densa y reentramada. La ondulación no avanza sobre un vacío material proyectado, sino que se rompe y se repliega.

A propósito de la cuestión de lo abierto y las interioridades, Tim Ingold (2008) analiza la noción de pliegue como índice problemático que permite volver a plantear la interioridad. Él cuestiona que la trama de lo existente sea pensada como una serie de burbujas, círculos que se cierran sobre sí mismos, formas individuales que ocupan un lugar, dispuestas sobre una superficie que solo hace de sostén, ella misma, también, como si fuera el borde externo de una esfera. Contra la idea de estas burbujas que rebotan como globos que se limitan por sus bordes, evitando ser alcanzados por algún alfiler exterior que al mínimo pinchazo haga explotar su interioridad, Ingold concibe la trama de lo existente como trayectorias enredadas, líneas replegadas y afieltradas. Es decir, una interioridad que, como señalaba Deleuze a propósito de Foucault, no es otra cosa que el adentro de un afuera.

Seguir la trayectoria del material quizás nos lleve a abandonar la fascinación por las interioridades, para dejar solo el resto hueco donde es posible habitar la energía liberada por el temblor. Las cintas de fenólico suspendidas a un par de metros sobre nuestras cabezas nos protegen como el arco, al mismo tiempo que nos ubican en el centro del movimiento. En las puntas encontramos restos de madera y el propio fenólico abierto en tiras punzantes que rompen la aparente suavidad formal ondulatoria de las curvas para recordar las astillas que traman las placas. Estos ramilletes que brotan por los bordes ponen a prueba cierta energía elástica del material, que parece estirarse en ondas solo para romper violentamente, como cualquier ola, sobre algún cuerpo que se le interponga.

Lo que crece por los bordes

Entre 2012 y 2013 Lamothe experimentó con la saliva como material plástico e imaginario en una serie de obras. Estas obras, que quizás parezcan alejadas de las más recientes y más cercanas al gesto artivista o directamente vandálico de su producción temprana, permiten seguir, como si de una falla geológica se tratara, la continuidad expresiva de la obra de la artista. En la entrada Crachat [Escupitajo] del diccionario crítico de la revista Documents (París, 1929), Michel Leiris afirma que el escupitajo tiene una naturaleza mágica, porque su materialidad envuelve una ignominia. Resulta imposible disociar el carácter agresivo de su dimensión erótica. La boca, como lugar del soplo y del alma, pero también como lugar de la palabra, no puede desprenderse de la viscosidad del escupitajo, símbolo de lo informe. En Escupir sobre el espejo (Lamothe, 2013) el escupitajo se arroja sobre la superficie reflectante, y le añade una dimensión violenta y sensual a la clásica operación de articulación formal de los elementos imaginarios propia del espejo. Lo antimimético (escupir sobre la imagen como reflejo) no implica necesariamente una deriva conceptual o discursiva. Por el contrario, la obra es literal en tanto que la imagen desmaterializada es interferida por la saliva y por la visibilidad de la superficie reflejante que la detiene. También en Perspectivas (Lamothe, 2012) la saliva anticipa el problema de las múltiples dimensiones de escala, esta vez a través de la medición de cuerpos humanos en hilos de saliva. La viscosidad, que permite estirar entre los dedos el hilo, hace del trabajo de medición una tarea frágil que pone en relación los cuerpos con la tensión del estiramiento del material. La elasticidad del hilo de baba permite poner en cuestión la herramienta misma de medición. El uso de la saliva como filtro y regla en Perspectivas (2012) y como material expresivo en Craché! (2012) permite abordar el gesto de Lamothe: no se trata de un cuerpo a cuerpo entre las formas, sino de comprender la potencia de lo informe que crece en la agencia del material.

Entre los hilos de baba tensados en los dedos y las obras con estructuras tubulares de hierro ¿qué ha pasado? Menos un cambio radical en la perspectiva del trabajo que simplemente una modulación de aquella violencia sensual implícita en el escupitajo. No se trata ya de medir el cuerpo o la imagen humana reflejada, pero sí de continuar la experimentación en torno a lo blando y lo duro, lo que muta por el borde. Por el borde, es decir, no en el centro simbólico y material, sino en la rugosidad del límite que puede devenir otra cosa. En las obras Ensayos de abertura (2018), Mutations (2018) y Ambivalencia brutal (2019), Lamothe explora la plasticidad del metal desde un dispositivo expositivo asentado en una lógica más propiamente visual. Los tubos metálicos, con sus superficies brillantes y homogéneas, se rompen en las puntas abriéndose en múltiples tiras de hierro retorcido, como si fueran raíces caprichosas incrustadas en los bordes y mutilando la relación entre forma y función de los tubos. El material trenzado e intervenido violentamente con diversas herramientas pone en juego la desterritorialización de la función herramental para que devengan agentes de transformación y destrucción. Pero también, como sucede en Free Function (2016), el efecto de corte puede desgajarlos, como les sucede a veces a las ramas de los árboles después de una tormenta, quebrando la línea de ascenso vertical para tomar violentamente una nueva dirección, a menudo destructiva. Deleuze y Guattari (2002) se habían fascinado con el carácter plástico (antes que fijo) del metal, como materia variable que podía tomar cualquier forma pero, sobre todo, atravesar cualquier tensión. El flujo metalúrgico que Lamothe habilita permite pensar la intensa vida de los metales, sometidos a temperaturas y modelados, a los colores del fuego y la reflectividad del brillo. Lo que crece por los bordes, en este caso, son las formas mismas de las que la materia metálica es capaz. Dedos, ramas, tentáculos, los extremos de los tubos rompen la línea recta bajo un efecto visual estallado: el material llevado a su extremo comienza a retorcerse, doblarse, se torna rugoso y poroso.

Metasbilad | 2016

Exhibition View: Prisma | Buenos Aires | Argentina

Photographs: Bruno Dubner, Gabrial Cano

https://lucianalamothe.com/

La escala intensiva

Las estructuras tubulares constituyen un aspecto central de las obras actuales de Lamothe. La introducción de la madera en las estructuras a través de grandes láminas de fenólico que permiten trazar curvas y movimiento entre las estructuras tubulares activan una nueva dimensión tensa en las obras, a la vez que multiplican su potencia escalar. Las grandes estructuras artísticas que invitan a medirse cuerpo a cuerpo con la obra, y el uso de materiales industriales (cuyo tratamiento implica homogeneización, estandarización y control de sus propiedades y potencias), conducen a un momento iniciático de las artes visuales del siglo XX: el minimalismo norteamericano. La crítica ha señalado que la cuestión del minimalismo no se centra ya en los atributos plásticos de la obra sino en la escena que despliega. La escena minimalista presupone un encuentro dramático entre los cuerpos de la obra y los cuerpos humanos, que se miden especular y espectacularmente. Michael Fried utilizó el término teatral para pensar esta nueva configuración de la experiencia estética de las artes visuales, donde el cuerpo del espectador entraba en escena, midiéndose, con la presencia de la obra. Georges Didi-Huberman utilizó un término aún más arriesgado: el de antropomorfismo en la desemejanza, debido a que la presencia de la obra hace que la mirada vuelva sobre nosotros. Pensar lo dramático en términos de escenas y miradas presupone un marco analítico antropocentrado, en el que todo lo que acontece deviene una buena ocasión para volver a sacar las cuentas de la escala humana.

No obstante, sería una trampa inscribir la obra de Lamothe en esta tradición. Ciertamente, las grandes estructuras de fenólico y hierro con las que trabaja podrían sugerir que el juego que se propone pone a prueba la relación entre la escala humana y la de la obra. Sin embargo, las estructuras de Lamothe reconfiguran a tal punto el nudo del debate en torno al minimalismo que terminan excediéndolo, ya que su modo de problematizar el antropismo se presenta menos en términos de tamaño que de potencia. Ya no se trata de cuerpos de escala diversa que, bajo una lógica de reflejos, cohabitan en una escena teatral en que la acción está suspendida. Antes bien, Lamothe introduce una relación performática que pone en primer plano la acción.

El material no “pone en escena” la relación escalar respecto del cuerpo humano, sino que la acciona conjuntamente con los cuerpos, que miden fuerzas antes que imágenes. Tomemos por caso la instalación performativa Invocar el acto (2022). Allí lxs performers que activan la obra se hamacan, prueban la resistencia de las placas móviles, se trepan y se cuelgan como en un parque infantil de los años 80, aquellos que se poblaban de juegos de madera y hierro, que obligaban a probar equilibrios, pesos y resistencias. Las maderas plegadas lxs envuelven, como caparazones, como capas de piel, que expulsan, paren, los cuerpos. Ellxs mismxs miden la elasticidad de su piel, de su pelo, que estiran, pellizcan, sueltan. Las placas de madera y las estructuras tubulares de hierro ceden a la presión y devuelven el movimiento. Se trata de gestos vaivén que incorporan los cuerpos al accionar con el material. El gesto atraviesa cuerpos vivos y no vivos, humanos y no humanos, se contagia y se intercambia. Invocar el acto es entonces llamar, atraer, mover las fuerzas necesarias para que la acción se realice como tal, es decir, como encuentro entre cuerpos que no permanecen simplemente en la escena separada. Llamar el acto, traerlo, forzarlo, implica generar las condiciones de posibilidad para una performance conjunta que trame las estructuras con los cuerpos, que tome como material la fuerza resultante de la interacción. Las estructuras dejan de ser escena observada a distancia para actuar en el espacio en el modo de la intrusión.

El concepto de escala ha tomado un sentido muy específico en el marco de la crisis climática: las escalas son aquello que se ha vuelto inconmensurable. La escala humana no puede medirse con la escala geológica a menos que esa escala humana pierda todo rasgo de humanidad. De este problema que nos atraviesa ha surgido el concepto de Antropoceno, para señalar el carácter paradójico de una humanidad que no puede reconocerse en sus huellas y en las transformaciones que genera. Sucede que se ha hecho evidente que la materia “natural” no es el fondo sobre el cual se imprime el drama, siempre humano. En cambio, ella misma actúa como agente creativo, formante y resistente en la relación singular que se produce en los encuentros de fuerzas. La materia actúa sin guion y sin drama, proponiendo formas y resistiendo gestos, moviliza elementos al mismo tiempo que impone problemas. Isabelle Stengers (2017) utiliza el término “intrusión” para explicar el modo en el que las fuerzas de Gaia surgen e imponen una agenda pública específica.

Perspectiva, 2012

Fine Art Prin t

37 x 50 cm/each

Edition of 5 + 1 AP

https://lucianalamothe.com/

Zonas de mutación

Un pliegue: la superficie se curva, pierde su dirección y retorna, vuelve sobre sí misma, genera interiores sin interioridad. Las fuerzas tensadas en la madera plegada, curvada, modelada, actúan, interactúan con los cuerpos que las recorren, operan por plegados. El movimiento de las superficies multiplica huecos, lazos, nudos. La madera es tratada como si fuera un textil, trama de hilos que se desflecan por los bordes rompiendo la superficie y el plano, pero solo para abrirse y multiplicar los pliegues. También aquí se tergiversa, al punto de cambiar completamente su sentido, aquel dogma minimalista del encuentro entre cuerpos que se observan, se miran. Sin interioridad, la mirada, como elemento subjetivador por excelencia, pierde profundidad para desplegarse como visión sin sujeto, línea sin fondo y sin revés que compone interiores provisorios entre sus pliegues.

En obras como Metasbilad (2016) o Prueba de tensión (2014) los materiales mutan a través de la obra habilitando lógicas de flexibilidad, elasticidad, resistencia, que se tornan sensibles gracias a la interacción con los espectadores. Una materia pesada, como puede ser la placa de fenólico, cede levemente ante el peso de quien interactúa con ella, revierte su función estructural liberando nuevas potencias formales y materiales. Como sucede con los exoesqueletos de los insectos que, una vez liberados de su función protectora, se quiebran al tacto como cáscaras secas, el uso de los materiales arquitectónicos que usualmente sostienen otra estructura desde fuera y suplementariamente, se revelan expresivamente frágiles y duros a la vez. Las escalas, tanto extensivas (tamaño) como intensivas (resistencia), tiemblan, se desploman o casi se derrumban, porque no es posible simplemente asignar un número claro que se multiplica y crece para generar un dispositivo de gran tamaño o de gran resistencia, sino que, como una suerte de extraña Alicia, se trata de un tratamiento de aquellas escalas que crece y decrece a la vez.

En Ojalá se derrumben las puertas estos dos momentos se conjugan. Por un lado, aquel que pone a prueba corporalmente lo humano y lo no humano. El dispositivo es recorrible y, por momentos, habitable, en tanto que hace resonar la forma del refugio primario, la protección aparente del techo, pero para abrirse siempre por los lados, obstruyendo cualquier sentido de cierre e invitando al movimiento a través y de las placas y los tubos de hierro y en torno a ellos. Por otro lado, aquel momento cuasi-estático, visual-escultórico, de los materiales llevados al límite de su resistencia, que se incrustan en zonas de umbral, donde ya no solo encontramos la intervención sobre los materiales industrializados, sino que estos se hibridan con maderas recuperadas, desechadas, ramas caídas y demás modulaciones del cuerpo de la madera que brotan en la pieza.

Ecotectónicas

En el campo de la arquitectura, existe una diferencia entre lo estereotómico y lo tectónico. Las construcciones estereotómicas se presentan como continuum de materia, fijan los elementos a la tierra y usan sus capas pétreas, más profundas, como sostén infraestructural. Lo tectónico, en este campo, implica un principio constructivo que revela las fracturas materiales que recorren el espacio y suele decirse que crea según un patrón textil, es decir, vistiendo, dando cuerpo al cubrir. Mientras que la estereotomía se relaciona con la monumentalidad, lo tectónico refiere a la posibilidad de habitar, modula los flujos de aire que mueven y sostienen las formas, y crea estructuras operativizando las tensiones entre los diversos materiales.

En este sentido, los elementos ya no son concebidos como soporte inerte, sino como potencias estructurantes con agencia propia y, cuando está involucrada una práctica artística, la tarea no es tanto la de componer formas sino más bien explorar el matiz imaginante de los propios materiales. Al reivindicar artísticamente la agencia de la materia, Lamothe crea dispositivos de acceso al entrecruzamiento de las fuerzas, en los cuales tiene lugar una configuración dinámica del mundo mediante performances agenciales específicas. Estos dispositivos, entonces, pueden ser pensados como prácticas abiertas (Barad, 2023) que, al no procurar la clausura sobre sí mismas, muestran una dimensión en que las fuerzas inherentes a los elementos se materializan en recorridos reversibles. Estos recorridos no “ocupan” el espacio sino que, de alguna manera, lo exudan a su alrededor. Así pues, los dispositivos no son artefactos que se encuentran en el mundo, sino que configuran modos de existencia que los incluyen junto con las relaciones que habilitan. Son prácticas, no cosas. El uso de las placas de fenólico como estructurante móvil no puede ser más preciso: se trata de superficies plegadas sin interioridad ni profundidad, que no demarcan límites entre un afuera y un adentro (como una puerta) sino que abren bolsillos espaciales habitables. Aquí la agudeza imaginante reside en no apoyarse en la idea de forma-función arquitectónica, sino en dislocar las formas habituales en que pensamos y experimentamos lo que significa habitar.

Para los seres humanos, habitar supone el refugio en un interior: nos refugiamos de las inclemencias de la intemperie, de allí la identificación de techo y casa. Precisamos algo que ponga un límite al espacio sideral por encima de nuestras cabezas y reemplazamos la inmensidad vertical (que nos conecta con las fuerzas cósmicas) con ventanas que enmarcan un pequeño paisaje que contemplamos protegidos. En esta configuración, las puertas son los puntos de paso entre el afuera y el adentro, lo que demarca el pasaje de lo público a lo privado, de la naturaleza a la cultura, del cosmos al oikos. Sin embargo, Lamothe invita a practicar otro tipo de habitación, una que se balancea precariamente sobre el deseo de que las puertas por fin se derrumben, cedan ante las fuerzas que confunden interioridad y exterioridad. Esta práctica implica una reconfiguración de los hábitos adquiridos, que son los de quien mira y objetiva desde un interior (el de su cuerpo, luego el de su casa). Construyendo una habitación donde las fuerzas tectónicas son reveladas en sus tensiones metaestables, genera un dispositivo que semeja el instante crucial en que un pequeño pero incesante desplazamiento de las placas tectónicas produce un terremoto, donde las fuerzas en tensión ya no se apoyan en la tierra para sostenerse sino que introducen en ella la potencia de sus vibraciones continuas y hacen temblar todo.

Es aquí precisamente que la tectónica arquitectónica converge imaginariamente con la geotectónica. Es como si Lamothe, obsesionada por la mecánica y la dinámica de las potencias telúricas, eligiera los dos elementos estructurantes por antonomasia (el metal y la madera) para performar eso que, vedado a la visión, determina el modo en que todas las formas de existencia habitan: los pliegues y fallas de la litósfera. Si la geotectónica tiene su objeto de análisis en los distintos tipos de deformaciones (elásticas, plásticas y rígidas), la obra de Lamothe parece explorar cada una de estas formas de relacionarse de los materiales entre sí, cada uno haciendo esfuerzos, pesos y contrapesos, hasta que algo alcanza cierta estabilidad o al fin cede y se quiebra.

Así, la obra de Lamothe Ojalá se derrumben las puertas construye un dispositivo performático en el que podemos habitar la trama de relaciones en la que nos constituimos de manera lúcida y lúdica, es decir, no exenta de conflictos. Otra manera, más ajustada a nuestra época, de llamar a esta relacionalidad constituyente es “ecología”. Y si seguimos la línea que venimos trazando, aún más justo sería decir que en la práctica artística de Lamothe se pone en juego una ecotectónica. En efecto, la ecología estuvo marcada en su inicio por un repliegue sobre el ámbito privado, el del hogar (como ha quedado marcado en el prefijo eco- que proviene del oikos griego) y, a partir de la modernidad, esa asociación soldó su destino al de la naturaleza. De allí que, incluso hoy en día, asociemos la ecología al color verde planta, a lo no solamente humano, a relaciones que se pretenden armónicas y tendientes al equilibrio autorregulado. Sin embargo, sus formas de elaboración contemporánea se han desromantizado, y apuntan con mucha claridad a poner de relieve las formas en que las relaciones constituyen prácticas, involucrando todo tipo de existencias, incluso las tecnológicas. Si tenemos en mente este tipo de conceptualización des-naturalizada de la ecología, crítica del antropocentrismo, la asociación con la obra de Lamothe es adecuada en cuanto su reflexión artística se concentra en la interacción entre entidades y fuerzas tectónicas de distinto tipo y escala: es decir, una ecotectónica.

En el marco de la imaginación ecotectónica que la obra de Lamothe activa, el uso de cintas de madera de origen industrial, de madera de descarte y de estructuras metálicas habilita una reflexión deliberada acerca de la forma en que arquitecturas orgánicas, inorgánicas y artificiales pueden construir ecologías que alojan sistemas de diversas escalas. Cuando Lamothe apuesta por hacer manifiesta la faz “energética” del material, es decir, aquello que se construye a partir de las fuerzas en tensión, crea un dispositivo agencial abierto (lo que aquí hemos llamado ecotectónico) en el que, acentuando las potencias que se tensan, tiene lugar no solo una o varias formas de habitar, sino también un repertorio posible de movimientos. Y no solo para seres humanos, pues el conjunto deliberadamente alude y recurre a los flujos e intercambios posibles entre las propias estructuras, su relación con la resistencia del aire y la fuerza gravitatoria, todo lo cual parece haber alcanzado una metaestabilidad que, de forma inminente, puede variar y arruinarse.

La elección de fenólico, producto de la industrialización maderera, aporta una dimensión compleja a la investigación que Lamothe lleva adelante. Su protagonismo conduce a prestar atención a la coevolución de humanos, vegetales y procesos técnico-tecnológicos, que va desde la reconfiguración de grandes superficies territoriales para la explotación forestal, hasta la atávica relación con el fuego (recordemos que uno de los marcadores antropológicos más antiguos es el manejo de la potencia ígnea). Cuando en la obra vemos madera quemada, se nos invita a aproximarnos de manera imprevista a la visión de lo que quizás sea una de las marcas más duraderas de la obra humana sobre la tierra: la aceleración del intercambio energético que ha conducido a consumir en el fuego la mayor cantidad de elementos posibles.

Escupir en el espejo | 2013

Exhibition View: U-Turn | Arte BA | Buenos Aires | Argentina

Photograph: Ignacio Iasparra

https://lucianalamothe.com/

Temporalidades del fin del mundo

Mientras el mundo contemporáneo sigue impávido su derrotero en busca de más fuentes de energía (fósiles o no), el gesto de Lamothe nos ubica en un punto en que las líneas temporales antiguas y contemporáneas se intersectan. El fenólico es una estructura de madera laminada donde la temporalidad de la veta arbórea aparece como un corte vertical, en lugar del corte horizontal que permite calcular la edad del árbol. La lámina reconstruye el material bajo el modo de una flecha vertical que atraviesa y corta el tiempo histórico de escala humana, sugiriendo la inclusión de velocidades y espacios creados por seres que, en su enorme cercanía, nos son totalmente extraños. Aquí, las escalas se miden a través de los puntos en que se encuentran y difractan, y esos puntos implican una particular trama material que crea, al mismo tiempo que produce, los cuerpos que la habitan. El paso del tiempo no adhiere a una representación orgánica romántica (que conduciría a marcar el desarrollo de un individuo por sus anillos, en el caso del árbol), sino que es introducido de una manera brutal. Por una parte, se muestra la superficie quemada y sus efectos en la consistencia y aspecto del material y, por otra parte, se nos hace partícipes del origen ancestral de los modos en que los seres humanos hemos habitado el mundo.

La ecotectónica de Lamothe nos sitúa, así, en el vértice en que distintas temporalidades convergen conflictivamente. Las maderas (industriales o recuperadas, de descarte de otras construcciones o simplemente restos del arbolado público) y los metales (extraídos del seno de la tierra y modelados), que la reflexión sobre la agencia imaginante deforma, son asediados por tensiones que sostienen, pero sin ocultar que el derrumbe es algo inminente. Es en este sentido que la imaginación ecotectónica es queer, recuperando la hibridez tensa que impide fijar las cualidades y las potencias. El árbol (y sus derivas) como paradigma de la arquitectura que atraviesa épocas y espacios, como imagen primera perdurable de lo que no puede existir en soledad, sino como la punta acerada de un nudo de relaciones que construye habitación ecotectónica es explícitamente convocado. Una imagen que, en su complejidad, convoca la problemática de la crisis global en torno a la producción y uso de técnicas de alto impacto en las condiciones climáticas en las que vivimos, y fuerza a indagar nuestro deseo: ¿serán solo las puertas lo que se derrumbe o seremos aplastados sin remedio por el colapso de este mundo?

Referencias

Azcona, M. (2024). “Intervenir la calle: la participación de la artista argentina Luciana Lamothe en la Bienal de Venecia” en Página 12. Las 12.

Barad. K. (2011). Nature's Queer Performativity. Qui parle 19 (2), pp. 121-158.

Barad. K. (2023). Performatividad posthumanista: hacia una comprensión de cómo la materia entra en materia. Cuadernos Materialistas 8, pp. 66-92.

Deleuze, G., Guattari, F. (2002). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos.

Ingold, T. (2008). Bindings against boundaries: entanglements of life in an open world. Environment and Planning 40, pp. 1796-1810.

Stengers, I. (2017). En tiempos de catástrofes. Cómo resistir a la barbarie que viene. NED Ed.

[1] Una primera versión de este texto fue publicada en el catálogo de exposición del Pabellón argentino de la 60° Biennale de Venecia: Noelia Billi y Guadalupe Lucero, “La imaginación ecotectónica de Luciana Lamothe” en Sofía Dourron [et alt.], Luciana Lamothe. Ojalá se derrumben las puertas, Buenos Aires, 2024.

[2] Se puede consultar la página web de la artista para mayor información respecto de las obras citadas: https://lucianalamothe.com/