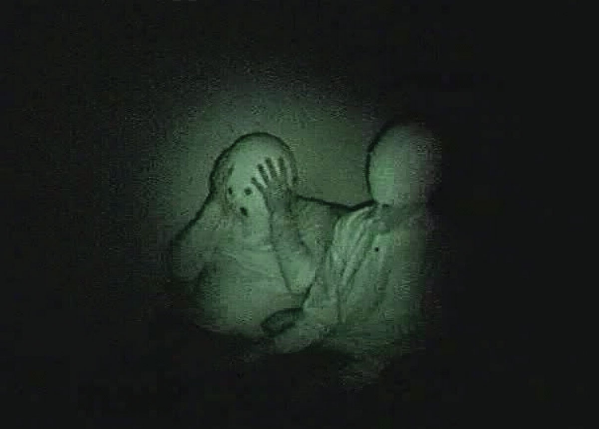

Entre el 17 y el 29 de agosto de 2002, en Belleza y Felicidad, un espacio emblemático de la ciudad de Buenos Aires que articula exhibiciones, venta de materiales para pintura, recitales de poesía y presentaciones de libros y revistas en clave contracultural, Roberto Jacoby produce una instalación cuyo nombre es Darkroom.[1] La instalación se monta en un pequeño sótano que posee la galería y se propone como una experiencia de inmersión para un solo espectador. La acción transcurre del siguiente modo: una “azafata” entrega a los espectadores una cámara Nightshot super 8 lista para filmar, luego los acompaña por una escalera de cemento y los ubica en un espacio muy pequeño y en completa oscuridad. La cámara registra a la vez que permite alumbrar la oscuridad del espacio. De entre las tinieblas, y por efecto de la luz, emergen un conjunto de ocho performers ―hombres y mujeres― cuyos rostros se encuentran cubiertos por máscaras realizadas en cartapesta blanca en forma de gota, diseñadas previamente por Sebastián Gordín.[2] El espacio minúsculo que esos cuerpos habitan está provisto de algunos elementos cotidianos, pero de tamaños inusuales. Una tabla de planchar de dos metros, butacas de cine, secadores de peluquería, una puerta que no da a ningún lado, una estantería, etiquetas realizadas con letraset que no corresponden a los objetos que supuestamente designan, configuran una dramaturgia muda.[3] Los habitantes del cubículo, los seres inexpresivos con cabeza en forma de gota, exhiben una forma de vida enigmática y silenciosa. Impedidos de hablar, se mueven, se rozan, en algunos casos amagan o tratan de tocar al observador de turno, enloquecen por momentos, incluso tienen sexo entre ellos o se masturban. No son artistas ni actores sino, de acuerdo a Jacoby, freaks. En los pocos, más de diez, días que dura la exhibición, Darkroom recibe visitas que se extienden por un lapso de una hora y media o dos como máximo y cada espectador permanece un promedio de tres minutos. Concluido el tiempo de la visita, los visitantes son reconducidos a la superficie por la azafata y entregan el registro de la grabación. El objetivo final, nunca concluido, consiste en armar una filmación coral con las diversas filmaciones, con la certeza de que cada uno de ellos ha visto una obra diferente. La instalación volverá a montarse en otras tres oportunidades, en 2005, MALBA (Museo de Arte Latinoamericano); en 2006 en la Bienal de Pontevedra, en una versión bastante diferente en la que los espectadores son privados de la vista y entregados a una experiencia sonora; y en 2007, en el Centro Cultural Recoleta.[4]

Como su nombre indica, Darkroom admite evocar tanto los cuartos oscuros para encuentros sexuales popularizados en el circuito gay, principalmente norteamericano, como el cuarto en el que se revelaban las fotografías analógicas. Aun así, en la trayectoria artística de Roberto Jacoby, esta obra posee un carácter inusual que se contrapone al vitalismo que venía mostrando su producción desde fines de los años setenta. Recordemos que simultáneamente a Darkroom, Jacoby está desarrollando el proyecto colaborativo Venus, con más de quinientos participantes y una moneda propia, propiciando una comunidad solar y afectiva de intercambios mutuos. Darkroom, por el contrario, hunde a sus espectadores en una experiencia de incomprensión frente a un ecosistema que no termina de entender. El texto curatorial del primer montaje, sin embargo, puede arrojar algunas pistas:

pieza multimedia que combina la acción en vivo (tableaux vivant), el video, las técnicas de vigilancia y la música, el happening o recorrido con la participación mediática del espectador como seleccionador de las imágenes (Jacoby, 2005, p.20).

Incrustada en descripciones más o menos formales, tableaux vivant, happening, participación, el fragmento contiene una información llamativa, refiere a las técnicas de vigilancia. El dato suelto permite comenzar a delinear algunos de los objetivos buscados por Jacoby. Las técnicas de vigilancia mencionadas aludían a la cámara con visión infrarroja que cada espectador tuvo entre sus manos y a la posibilidad de fisgonear un mundo cuya vida se desarrollaba, hasta antes de ser iluminado, en la más completa oscuridad. Esa cámara permitía colocar frente a nosotros lo que Reinaldo Ladagga, en un ensayo revelador que acompaña al catálogo de la instalación, va a definir como vida observada. La perspectiva de Ladagga consistía en proponer Darkroom como una reflexión sobre nuestro presente en el que todo se observa, todo se convierte en imagen y todo se transmite. El descenso cámara en mano presuponía un observador distanciado, en control de la situación, con una mirada capaz de abarcarlo todo.

El razonamiento de Ladagga me permite hurgar en un pasado aún más lejano. Casi desde sus albores nuestra modernidad produjo dispositivos, instrumentos y ordenamientos que ampliaban nuestra capacidad de ver. La invención de la perspectiva, a partir del siglo XV y de la mano de Filippo Brunelleschi, funcionó como un dispositivo de dominio del campo de lo visible. Como apunta Martin Jay, “la perspectiva lineal llegó a simbolizar una armonía entre las regularidades matemáticas de la óptica y la voluntad de Dios” (2003, p. 225[1] ). El lienzo fue presentado como ventana perfectamente transparente, sin fisuras, que construía una mirada trascendental y universal.

Un siglo y medio más tarde, y con una diferencia de unos pocos años, fueron inventados el telescopio y el microscopio. Ambos dispositivos se convirtieron rápidamente en órganos oculares exogámicos que acercaban los escenarios más lejanos, desde las estrellas del cielo hasta los nuevos territorios a conquistar, o ampliaban, hasta tornar visible, un universo de partículas y microorganismos inadvertidos. Desde Descartes[5] a Spinoza no fue infrecuente que los filósofos conjugaran su reflexión filosófica con un interés por la óptica. Las ideas claras y distintas que Descartes propone en su Discurso del método constituyen un ejemplo de la contaminación entre óptica y filosofía.

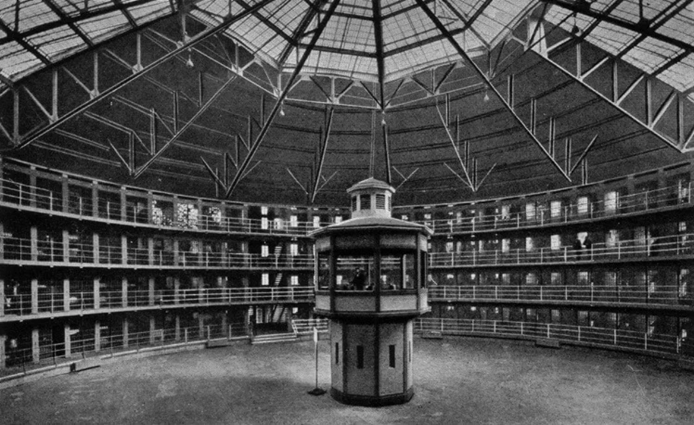

Casi a fines del siglo XVIII, el inglés Jeremy Bentham, a quien Michel Foucault ha denominado el “Fourier de una sociedad policial”, preocupado por refinar técnicas de control en instituciones de encierro, imaginaba un dispositivo arquitectónico, al que denominó “panóptico”, capaz de verlo todo. Las primeras palabras con las que abre su texto exhiben con claridad la relación entre visión, control y apropiación:

Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que puede suceder a un cierto número de hombres, de disponer todo lo que les rodea, de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse[2] de sus acciones, de sus conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de manera que nada pudiera ignorarse, ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que un instrumento de esta especie, sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de la mayor importancia (Foucault, 1978, p.33).

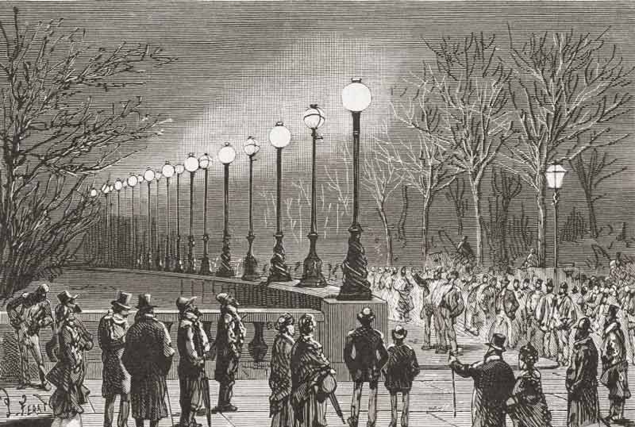

En las últimas décadas del siglo XIX, el advenimiento de la iluminación eléctrica urbana es leído desde la prensa como una técnica de combate al delito. Alcanza con repasar algunos de los periódicos de la época. El 3 de septiembre de 1882, el diario New York Times advierte sobre sus ventajas en estos términos:

La iluminación eléctrica en las calles de Nueva York marca un hito en la historia de la comodidad y la seguridad pública. Las calles ahora están iluminadas de manera uniforme, eliminando las sombras y aumentando la sensación de seguridad de los transeúntes.

Y cuatro años más tarde, The Times publica un comentario en el mismo sentido:

En Londres, la implementación de la iluminación eléctrica en las principales avenidas ha transformado la vida nocturna de la ciudad. Las calles antes oscuras y peligrosas ahora se han vuelto tan brillantes como el día, fomentando la actividad nocturna y el comercio.

Iluminar las calles, de este modo, significaba luchar contra los peligros, reales e imaginarios, que acechaban las zonas oscuras de las grandes ciudades. Si pensamos en la fotografía, otro dispositivo que hace un uso específico de la luz y que sin dudas es un antecedente de las cámaras para filmar, comprobamos que desde sus orígenes en el siglo XIX fue utilizada no solo en el ámbito familiar o artístico, sino como tecnología de control social. La fotografía del rostro, por ejemplo, además de tener un uso honorífico, proveniente del retrato como género pictórico, se utilizó para detectar los supuestos signos de la maldad y la propensión al delito de las clases populares.[6] Utilizada por la criminalística, por la fisionomía, la fotografía ―se suponía― era capaz de revelar la verdad del alma. Por último, la cámara con rayos infrarrojos, el dispositivo específico utilizado en Darkroom, cuyos primeros modelos comerciales datan de 1965, fue utilizada, casi de inmediato y de acuerdo a Julián Chamero, principalmente en cinco campos: para caza, para pesca y otras actividades marítimas, para vigilancia y seguridad y para usos militares. De este último uso Chamero nos dice:

Los militares pueden tener que enfrentarse a cualquier tipo de situación, en cualquier circunstancia. Por eso la tecnología suele experimentar importantes avances cuando hablamos de sus aplicaciones militares. Tienen que ser capaces de desenvolverse en cualquier escenario, también cuando las condiciones de visibilidad no son favorables. Por eso es muy habitual el uso de dispositivos de visión nocturna de última generación para facilitar las operaciones militares estén donde estén y sean cuales sean las circunstancias.[7]

Después de haber realizado este recorrido podríamos afirmar, valiéndonos una vez más de las palabras de Martin Jay, que la modernidad “estuvo dominada por el sentido de la vista de una manera que la distingue de sus predecesoras premodernas y posiblemente de su sucesora posmoderna” (2003, p. 221). Esa dominancia, más allá de los usos recreativos, privados o artísticos, apuntó a un control sobre lo visible. Ver fue un sinónimo de poder. La cultura moderna, como apunta Martín Heidegger en “La época de la imagen del mundo”, pasó de tener una cierta imagen del mundo al mundo como imagen.

Probablemente como reacción a esta exuberancia óptica, algunos movimientos artísticos de la propia modernidad se encargaron de poner en cuestión el dominio del ojo y su voluntad de control. El surrealismo disidente, por ejemplo, bajo el liderazgo de Georges Bataille, imaginó un régimen escópico que hiciera de lo informe su característica central. Recordemos su definición del concepto:

Un diccionario comenzaría a partir del momento en que ya no suministra el sentido, sino los usos de las palabras. Así, informe no es solamente un adjetivo con determinado sentido, sino también un término que sirve para descalificar, exigiendo generalmente que cada cosa tenga su forma. Lo que designa carece de derecho propio en cualquier sentido y se deja aplastar en todas partes como una araña o una lombriz. Haría falta, en efecto ―para que los académicos estén contentos― que el universo cobre forma. La filosofía entera no tiene otro objeto: se trata de ponerle un traje a lo que existe, un traje matemático. En cambio, afirmar que el universo no se asemeja a nada y que solo es informe significa que el universo es algo así como una araña o un escupitajo (2003, p.55).

La revista Documents, editada entre 1929 y 1931 por Bataille y George-Henri Rivière, fue un órgano central para el pensamiento de lo informe. En sus páginas convivía la disidencia del surrealismo bretoniano y etnógrafos como el propio Henri Rivière o Marcel Griaule, Paul Rivet y André Schaeffner, ligados al Museo del Hombre. La premisa que atravesaba sus páginas consistía en construir una fuerte crítica al etnocentrismo europeo a través de una relectura de las culturas llamadas “primitivas”. Reproducciones de Pablo Picasso, André Masson, George Braque y Paul Klee, entre otros, poblaron sus páginas. Destaco, asimismo, las fotografías de Eli Lotar, primeros planos de los restos animales de un matadero de La Villette, las fotos de insectos de Jean Painlevé, de vegetales y flores de Karl Blossfeldt o la famosa fotografía del dedo gordo de Jacques-André Boiffard. Los primerísimos planos y lo abyecto urbano apuntaban no solo a lo invisible, sino también a desquiciar el ojo y sus poderes, a tajearlo al igual que lo tajea Luis Buñuel en el comienzo de film El perro andaluz, también de 1929.[8]

Eli Lotar, Aux abattoirs de la Villette, 1929

Si lo informe ha funcionado en el pensamiento crítico y en la producción estética como crítica de la forma, de lo puro, de los límites claros y, en última instancia, de la visión como reaseguro de todo ello, la modernidad también produjo sus propias oscuridades. Casi simultáneamente con el desarrollo de la perspectiva, muchos pintores se volcaron a la técnica del claroscuro. Pienso, por ejemplo, en Caravaggio durante el siglo XVI y XVII, en Rembrandt durante el siglo XVII o posteriormente, durante el siglo XVIII y XIX, en Goya.[9] Incluso una de las pinturas más revulsivas de las vanguardias históricas fue el Cuadrado negro sobre fondo blanco (1915), de Kazimir Malévich, que supone no solo un gesto radical contra cualquier tipo de figuración, sino también una impugnación de esa visión controladora. También podríamos mencionar los rayogramas de Man Ray, los ballets oscuros de Oskar Schlemmer y, más contemporáneamente, a las pinturas negras de Alberto Greco, a Olafur Eliasson y su Your Blind Passenger, que presenta un túnel completamente oscuro donde los visitantes experimentan la pérdida temporal de la vista y se ven obligados a confiar en otros sentidos; o a Anthony McCall, conocido por sus Solid Light, series en las que proyecta rayos de luz en el espacio oscuro y crea formas tridimensionales visibles en la niebla o ilumina polvo suspendido en el aire; o el colectivo TeamLab, que ha creado varias instalaciones interactivas en las que la oscuridad y la luz se combinan para crear mundos digitales inmersivos.[10]

Olafur Eliasson Your Blind Passenger

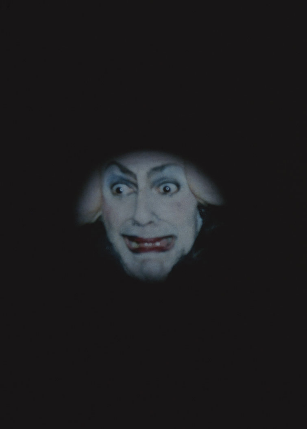

¿Dónde deberíamos inscribir Darkroom? ¿En una historia de la mirada como control o vigiliancia o en una historia de la oscuridad como crítica de esa misma mirada? Antes de responder a esas preguntas quisiera recuperar una exhibición de Jacoby realizada unos años antes de Darkroom, también en Belleza y Felicidad. Su primera muestra individual por otra parte. Se trata de No soy un clown, donde exhibe, en una sala oscurecida, no en el sótano, “personajes monstruosos” que son el propio Jacoby personificado como clown tomado en tamaño postal o mínimos y “enfocados con un led, esa fuente de luz con la que por ejemplo se ilumina la pantallita de una cámara digital o el dial de una antigua radio” (2017, p. 32). Cada led dejaba ver la foto y solo eso, pero en algunos casos ni siquiera podía verse la foto entera sino un fragmento. Escuchemos la descripción de Jacoby:

Las fotos estaban pegadas a las paredes, empapelé toda la habitación de negro para que no hubiera reflejo alguno, y hacia las fotos en la pared se orientaba ese cañito con el led que apuntaba a la cara. Eran solo seis fotos, que no estaban separadas por la misma distancia, de manera que daba la sensación de que el cuarto era inmenso, lo cual no era el caso. La disposición no era equilibrada, no era proporcional, las fotos se distribuían de manera irregular. Cuando entrabas la habitación parecía a oscuras, unos segundos después veías estas caras, pero no veías la fuente de luz, no se entendía de dónde salían las imágenes porque el led estaba encapsulado y no lograbas verlo. Sólo veías el reflejo de la luz en la foto. […] esa fue mi primera muestra individual, y la primera donde empiezo a plantearme el problema de la imagen y su visibilidad (ídem).

No soy un clown (2001)

Al comienzo de esa respuesta, que ofrece en una serie de conversaciones con José Fernández Vega, también afirma “en un momento hice alguna asociación con el tema de la oscuridad y la luz” (32). La imagen y su visibilidad, y la oscuridad y la luz, evidentemente forman parte de No soy un clown y de Darkroom y, por lo tanto, en principio pueden ser pensados casi como una serie, o al menos como dos “experimentos” en tal sentido. Me interesa su preocupación por la oscuridad en el marco de una vida observada y me interesa la búsqueda de algo así como la desorientación del espectador en ambos casos.

La particularidad de Darkroom es que al mismo tiempo que fabrica su oscuridad[11] nos provee de un dispositivo óptico de control. En ese encuentro reside su ambigüedad y su riqueza. ¿Se trata de una instalación que trabaja con la oscuridad para problematizar el proyecto moderno y ocularcéntrico que dota a la luz de un poder civilizador y securitario o, por el contrario, nos sitúa, cual “gran hermano” en un lugar desde el cual experimentamos el poder de observarlo todo? ¿Vemos o no vemos cuando estamos allí abajo? Mi hipótesis es que las dos lecturas son correctas y que es posible ―intentaré hacerlo― encontrar un punto de articulación a partir de la pregunta ¿en qué régimen de visión nos sitúa Darkroom? O lo que es lo mismo, ¿qué vemos allí abajo?

Encuentro una primera clave para explorar en un fragmento del texto curatorial:

Cuando el espectador se detenía sobre una acción perdía de vista las otras que transcurrían simultáneamente. La pieza siempre fue diferente para cada espectador (Jacoby, 2005, p. 20).

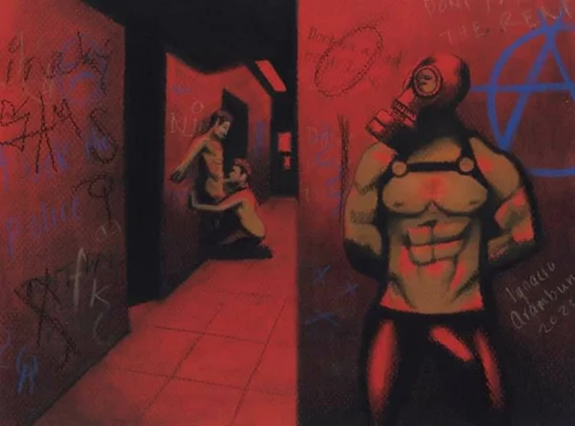

Este comentario me parece fundamental y por eso me permito completarlo, no solo cada espectador veía algo diferente, sino que cada espectador no podía verlo todo, pues ver algo significaba dejar ver otra cosa.[12] El uso de la cámara, tal como es manipulada en Darkroom, más que en control nos aproxima al descontrol, siempre algo se nos escapa, en lugar de ver más incluso vemos menos. Desde esta perspectiva se trata de una experiencia que frustra nuestra condición de observadores omniscientes. Jacoby parece pervertir el dispositivo tecnológico, o quizá exhibe su artificio, que es su pretensión de verlo todo. Considero que ese movimiento de desactivación es un primer momento de la experiencia propuesta y que Darkroom debe ser pensada como compuesta por dos momentos, no necesariamente consecutivos, tal vez incluso simultáneos. No vemos todo pero ¿qué vemos al mirar esos cuerpos y esos objetos? Recupero aquí la figura del voyeur. Una simple definición nos señala que el voyerismo es una parafilia que consiste en observar a otra persona, o a un grupo de personas, durante sus relaciones sexuales o de carácter privado. Y en ese sentido, Darkroom contiene algo de las dos definiciones posibles que esa palabra posee: se juega en esa oscuridad algo del orden de lo erótico, como si ingresáramos a alguno de esos cuartos oscuros frecuentes en los modos de encuentro gays, pero también allí abajo se nos revela algo, como se le revelaría una imagen al fotógrafo en su cuarto oscuro. Pienso, para esta segunda posibilidad, en Blow up, el film de Antonioni inspirado en el cuento “Las babas del diablo” de Julio Cortázar, y pienso, sobre todo, en el deseo de ver que surge en el cuarto oscuro. Recordemos que el protagonista del film cree haber fotografiado un cadáver y sin embargo, tras sucesivas ampliaciones, la imagen solo devela una mancha que podría ser o no ser ese cadáver que él vio con sus propios ojos. En Darkroom no vemos con nuestros propios ojos, lo hacemos directamente con los ojos de la cámara y confiamos en que ella nos develará la verdad de la escena. Sin embargo, lo que nos devuelve son cuerpos que habitan en un mundo silencioso, con una lógica hecha de movimientos y contactos que resiste el poder de la luz.

Dibujo de un darkroom

.png)

Fotograma de Blow up

Considero que el poder de la cámara de visión aumentada en aquel sótano comienza a funcionar con una lógica diferente. Como anticipé, en el mundo contemporáneo, el régimen escópico y ocularcéntrico se propone abarcarlo todo, en un proceso que no hace más que exacerbarse. Como si pudiéramos controlar por completo nuestro campo de visión, en una suerte de peep show permanente. Darkroom nos coloca allí pero en lugar de confirmar esa mirada omnisciente, la del voyeur, la del gran hermano, la del hombre de la cámara, la transfigura. El dispositivo infrarrojo funciona aquí como un procedimiento que devela y vela al mismo tiempo y no solo por iluminar fragmentos de la escena y oscurecer otros, sino por producir un nuevo enlace entre luz y sombra. En este sentido, Darkroom, en su segundo momento, nos recuerda que la oscuridad no debería ser pensada únicamente en oposición a la luz, sino como una interfaz que es constitutiva de lo visible. Lo que nos propone, en ese mundo luminoso y manchado de sombras, es una dramaturgia de la pensatividad[13], es decir una puesta en escena de un régimen en el que las imágenes construidas lo son siempre no solo por la luz, sino por la oscuridad y se presentan frente a nuestros ojos en una doble articulación entre saber y no saber, entre pasividad y actividad.

Bibliografía

Alcott, N. (2016). Artificial Darkness. An obscure history of modern art and media. Chicago: University of Chicago Press.

Bataille, G. (2003). La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939. Adriana Hidalgo editora.

Bentham, J. (1978). El panóptico. Ediciones de la piqueta.

Chamero, Julián. ¿Para qué se usan los dispositivos de visión nocturna? Las 5 aplicaciones más comunes. https://www.todoelectronica.com/blog-electronica/para-que-se-usan-los-dispositivos-de-vision-nocturna-las-5-aplicaciones-mas-comunes.html (Acceso: 03/06/2024)

Hollier, D. (1991). Le valeur d’usage de l’impossible. Documents (facsímil). Jean Michel Place.

Foucault, M (1978). El panóptico. De la piqueta.

Guerrero, J. (2022). Soberanías oscuras en América Latina. 425F nº 27.

Heidegger, M. (1996) “La época de la imagen del mundo”, en Caminos del bosque. Alianza.

Jacoby, R. (2005). Darkroom (catálogo). Fundación Espigas.

Jacoby, R., Fernández Vega, J. (2017). Extravíos de vanguardia. Del Di Tella al siglo XXI. Edhasa.

Jay, M. (2003). Regímenes escópicos de la modernidade. Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural. Paidós.

Hollier, D. (1991). Le valeur d’usage de l’impossible. Documents (facsímil).Jean Michel Place.

Ladagga, R. (2005). La vida observada. Darkroom (catálogo). Fundación Espigas.

Rancière, J. (2010). La imagen pensativa. El espectador emancipado. Manantial.

Sekulla, A. (1997). “El cuerpo y el archivo”. Picazo, Gloria, Ribalta, Jorge (editores). Indiferencia y singularidad: la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. Gustavo Gili.

[1] Belleza y Felicidad es uno de los espacios emergentes de la crisis económica y social que tuvo su epicentro en los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y que significaron el fin del gobierno de Fernando de la Rúa.

[2] Sebastián Gordín se cruza una y otra vez en la trayectoria artística de Roberto Jacoby. Años antes, entre 1989 y 1990, realizan una serie de historietas para la revista Fierro. Menciono dos: Atahualpa y un panqui y Un país sin arte es un país que no existe.

[3] Todos los objetos fueron comprados en el Ejército de Salvación.

[4] En el, las cabezas de los participantes fueron realizadas con telgopor y enduido y eran diferentes unas de otras. En el M hubo un casting de selección y se seleccionaron acróbatas. Hubo entrenamiento para que pudieran, por ejemplo, encontrarse en la oscuridad. La sala era muy diferente, con un espacio más amplio, estructuras de madera. Además, había una sala de espera con vidrieras y proyecciones que adelantaban lo que iba sucediendo en el espacio oscuro. El público era constantemente acompañado por dos asistentes que también portaban cámaras. En la Bienal de Pontevedra, los espectadores recibían un símil de capirotes, que son los sombreros cónicos que los penitentes que procesionan utilizan durante las festividades de Semana Santa. Jacoby proponía un fundido a negro, una privación de cualquier referencia espacial en un entorno acústico. El comisariado de aquella bienal estuvo a cargo de Victoria Noorthoorn y se llamó Off / Fóra: Movimientos imaginarios entre Galicia y el Cono Sur. Años después, Jacoby incursionará con otra obra sonora. En 2014, en el Centro Cultural Haroldo Conti instala su 1978. Documental sonoro, que trae al presente sonidos de la calle, relatos futboleros y bocinazos tomados en plena disputa del Mundial de Fútbol de 1978. Esta vez no hay privación sensorial, pero los espectadores son confrontados con una banda sonora íntimamente ligada a la dictadura, en el predio, la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención.

[5] En el campo de la óptica, Descartes introdujo la llamada ley de refracción o ley de Descartes (hoy en día conocida como ley de Snell), que nos dice cómo calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios con índice de refracción distinto (por ejemplo, aire y agua).

[6] Me remito aquí al ensayo de Allan Sekula (1997) en el que reflexiona sobre el uso de la fotografía como instrumento al servicio de la represión ya desde sus comienzos en la primera mitad del siglo XIX.

[7] ¿Para qué se usan los dispositivos de visión nocturna? Las cinco aplicaciones más comunes, en https://www.todoelectronica.com/blog-electronica/para-que-se-usan-los-dispositivos-de-vision-nocturna-las-5-aplicaciones-mas-comunes.html (Acceso: 03/06/2024)

[8] Para una lectura crítica de Documents sugiero la lectura de Denis Hollier (1991).

[9] Pienso en “Judith decapitando a Holofernes” (1599-1602) o “El sacrificio de Isaac” (1603) como ejemplos de Caravaggio, “Autorretrato con dos círculos” (1665-1669), para Rembrandt, en donde el claroscuro enfatiza la vejez del pintor, y “El aquelarre” (1789) o “Saturno devorando a su hijo” (1819-1823) para Goya.

[10] Para una lectura de la relación entre arte y oscuridad en América Latina sugiero el extraordinario artículo de Javier Guerrero (2022).

[11] En relación a la “fabricación de oscuridad” en el arte moderno sugiero Noam Alcott (2016).

[12] Hace poco tiempo Roberto Jacoby me regaló una foto hermosa de una de las tantas escenas de Darkroom. Me contó, además, que estaba regalando más fotos, todas diferentes, a diferentes personas, amigos, amigas, con el objetivo de que alguna vez nos juntáramos todos los felices poseedores de esas imágenes y montáramos una muestra que permita ver, ¡al fin! ¿la totalidad? de lo que sucedió en ese cuarto oscuro.

[13] El concepto de “pensatividad” lo tomo de Jacques Rancière, de su ensayo “La imagen pensativa”, que define la imagen pensativa del siguiente modo: “Hablar de imagen pensativa es señalar la existencia de una zona de indeterminación. Es hablar de una zona de indeterminación entre pensado y no pensado, entre actividad y pasividad, pero también entre arte y no arte” (105).